Zur Kritik von

| kultiversum |

The Pyre

Verschwinden im schwarzen Loch der Einsamkeit

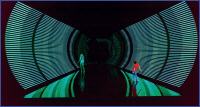

Das Ende steht am Anfang. „The pyre“ beginnt mit dem dritten und letzten Part „The dancer“. Eine silbern glänzende Go-Go-Tänzerin stakst einsam durch einen Lichttunnel, der im Nirgendwo zu verschwinden scheint. Wie angewurzelt auf dem Boden kann sie sich kaum fortbewegen. Ihre Bewegungen geschehen wie in Zeitlupe und verruckelt wie in einem You-Tube-Video, bei dem die Internetverbindung hakt. Sie bietet sich ihrem unsichtbaren Betrachter ganz dar, den Hals überstreckt legt sie ihre Kehle wie ein sich ergebendes Tier frei. Den Po und den Busen hervorgereckt, scheint sie die männliche Inbesitznahme zu erwarten. Ihr silberner Ganzkörperanzug und die Highheels weisen ihr eine eindeutige Rolle zu. Doch Gegenüber bleibt unsichtbar, sie ist verloren in dem schwarzen Loch ihrer Einsamkeit.

Auch als der Junge für den zweiten Teil „The dancer and the son“ die Bühne betritt und zögerlich ihre Verrenkungen spiegelt, gibt es zunächst keine Kontaktaufnahme. Jeder bleibt in seiner Einsamkeit gefangen. Dann kommt es zu einer verzweifelten Umarmung. Danach liegt die Frau regungslos am Boden und Rauch steigt aus ihrem Körper für den ersten Part „The pyre“ (Der Scheiterhaufen) auf.

Die franko-kanadische Choreographin Gisele Vienne legt ihrer bild- und klanggewaltigen Show eine Novelle von Dennis Cooper zugrunde, die für jeden Zuschauer als spätere Lektüre auf seinem Platz ausliegt. Doch von den Chat-Fantasien eines vernachlässigten Zwölfjährigen ist auf der Bühne wenig zu sehen. Erst die letzte Szene der Novelle könnte auf das Bühnengeschehen hindeuten. Die Mutter, die verzweifelt versucht eine Tänzerin zu werden, scheitert ebenso wie der Junge, der versucht Kontakt zu ihr aufzunehmen.

Die Bedeutungen der Bilder blieben im Vagen. Was aber bleibt, ist der Eindruck, dass immer wieder auf diesem Sommerfestival die Überwältigung der Zuschauer auf dem Programm zu stehen scheint. Auch bei dieser Aufführung standen wieder die Boxen mit Ohrstöpseln bereit, da die Lautstärke bis über die Grenzen des menschlich Zumutbaren geht. Ist das aber nicht eine etwas zu simple Metapher für die Unerträglichkeit des Seins?

Birgit Schmalmack vom 19.8.13